2023(令和5)年、日本で亡くなった方は約158万人。つまり、相続は年間150万件以上発生していることになります(厚生労働省「第1表 人口動態総覧」」)。

その中で、被相続人(亡くなった方)の財産や借金などを一切引き継がない「相続放棄」の申述件数も年々増加しており、令和5年には過去最多の約28万件に達しました(令和5年司法統計)。

相続放棄は、借金などのマイナス財産を避けたい場合や、相続に関わりたくないと考える方が利用される制度です。しかし、この制度を正しく理解していないと、思わぬトラブルを招く可能性があります。

このコラムでは、「相続放棄によって相続人が変わってしまった」事例を紹介し、注意点を解説します。

とある家族の相続で起きたこと

Aさんの夫Bさんが亡くなり、相続が発生しました。

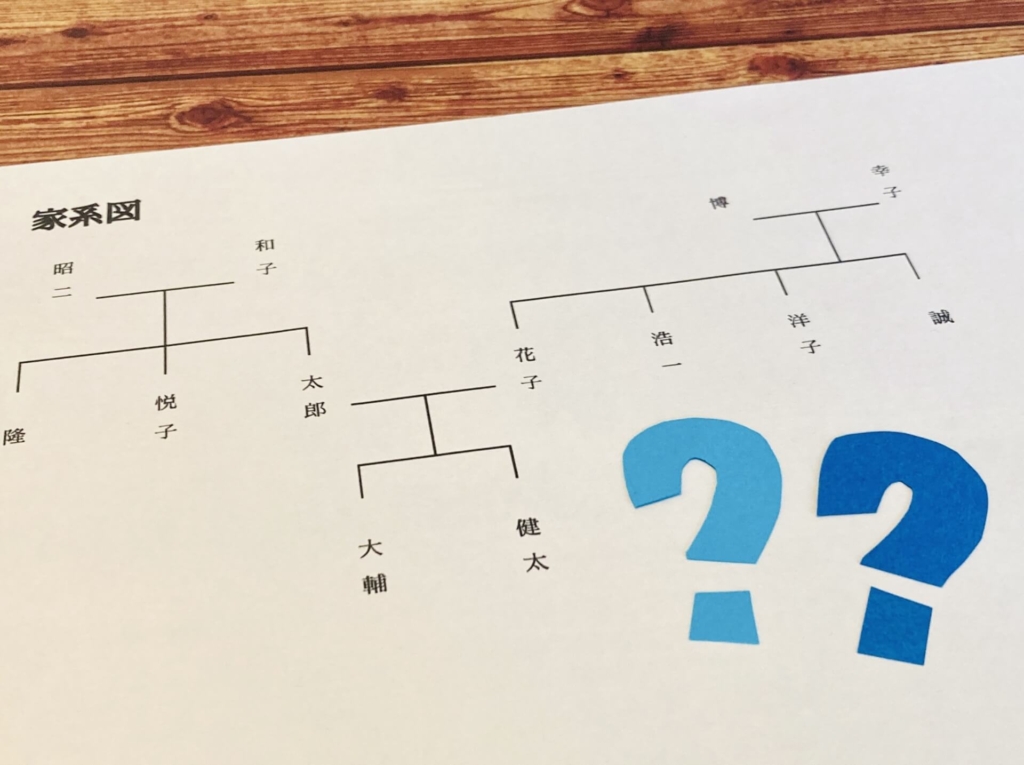

相続人は,妻のAさん、長男のCさん、次男のDさんの3人。

財産の分け方について話し合った結果、CさんとDさんは「すべて母(Aさん)に渡したい」と同意しました。

その際、CさんとDさんは「自分たちが相続放棄をすれば、お母さん1人が相続人になり、手続きもシンプルになるのでは?」と考え、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。

しかし、この選択が家族の意図とは異なる、予期せぬ事態を招いてしまったのです。

相続放棄で“相続人の順番”が変わる!

CさんとDさんが相続放棄したことで、Bさんの相続人は「配偶者と子2人」から「配偶者とBさんの兄弟姉妹」に変わってしまいました。

なぜこのようなことが起きるのでしょうか?

それは、相続放棄をすると「最初から相続人ではなかったものとみなされる」ためです。

つまり、Cさん・Dさんが相続放棄をした結果、「Bさんには子どもがいなかった」という扱いになり、相続の順番(法定相続順位)が次に進んでしまったのです。

この事例では、Bさんのご両親はすでに他界していたため、相続権はさらにその次の順位にあるBさんの兄弟姉妹へと移りました。

しかし、Bさんの兄弟姉妹とはBさんの生前から疎遠で、連絡先も不明だったため、Aさんは思いがけず、まったく関係性のない人たちと相続手続きを進めなければならなくなってしまったのです。

相続放棄の取り消しは困難

Aさんにとって望まない事態になったのであれば、相続放棄そのものを取り消せばよいのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、「相続放棄を取り消したい」と思っても、一度、家庭裁判所で受理された相続放棄の申述を撤回することは、法律上きわめて困難です。

ご紹介したケースのように、「良かれと思って相続放棄したら、かえって手続きが面倒になった」という事例は少なくありません。

相続放棄は専門家へご相談を!

相続放棄は、思いつきや手続きの簡素化だけを目的に行うものではありません。

相続放棄によって他の誰が相続人になるのかを事前に確認しなければ、トラブルや煩雑な手続きを招くおそれがあります。

相続放棄を検討されている方は、ぜひ専門家に相談の上、慎重に判断してください。

ご相談は、わたくしたち、「相続・生前対策サポートしずおか」にお気軽にお問い合わせください。