相続登記にまつわるいろいろをご紹介するシリーズ。

「亡くなった時の住所と不動産登記簿の住所が違います… 相続登記よもやま話①」では、亡くなった方のご住所が登記簿に記載されている住所と違うことがあること、亡くなった方と登記名義人が同一人物であることを証明するため、住所が異なっているときはつなげる必要があること、を紹介しました。

今回は、住所を確認するため、また住所をつなげるために必要な書類などを紹介します。

目次

亡くなった時点の住所を確認しよう

亡くなった時点の住所を確認するには、住民票の除票または戸籍の附票を取得しましょう。

①住民票

住民票はあまり説明する必要がないかもしれません。

市町村の住民の現在の居住関係(住所)を公に証明するものです。静岡市に住民として登録していれば、静岡市で取得できます。

なお、死亡すると住民ではなくなるため「住民票の除票」を取得します。

②戸籍の附票

住民票に比べて、「戸籍の附票」は聞いたことがない方も多いかもしれません。

「戸籍の附票」とは、ある戸籍に入っている人全員の住所を記録したものです。

住民票の氏名等の情報は、戸籍の氏名等をもとに記載されています。戸籍と記載を一致させることで住民票の正確性を確保するため、住民票と戸籍を連携させるものとして「戸籍の附票」が存在しているとのことです(https://www.soumu.go.jp/main_content/000533868.pdf)。

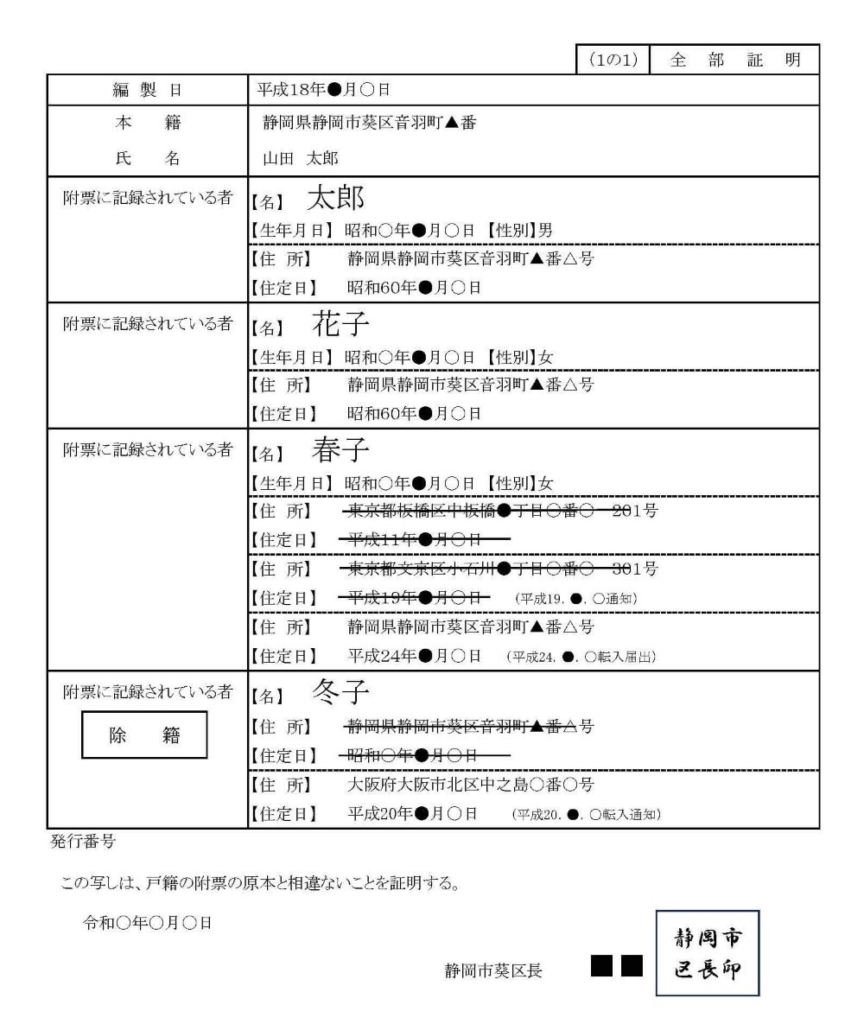

掲載しましたのが「戸籍の附票」の記載例です。

こちらの記載例は筆者の現在戸籍の附票をもとに氏名や住所などを改変しています。

住所を転々としていると、転居先の住所や住所を定めた日がわかるようになっています。

なお、「『戸藉』の附票」ですから、本籍地でないと戸籍の附票は取得できません。住民票上の住所が静岡市でも、本籍地が札幌市なら札幌市に請求します。

住民票の除票または戸籍の附票を取得して、住所を定めた日と登記申請の日に齟齬がなく、登記簿上の住所と変わりがないなら、これ以上収集する資料はありません。

引っ越ししていることがわかっているなら戸籍の附票が便利

単に亡くなった時点の住所を証明するものでしたら、住民票の除票があれば十分です。

ですが、亡くなった方が不動産を所有していて、何回か転居していたことがわかっているのなら、戸籍の附票を取得するのが一番です。

①戸籍の附票のほうが住所を追跡しやすい

といいますのも、住所を変更したら、その都度、住所地の自治体で住民登録をしますので、住民票は住民であった自治体ごとに請求することになります。

一方、戸籍の附票は、戸籍に入っている期間中に行われた住所変更を網羅できます。もちろん、住所異動に併せて本籍地を異動する方もいらっしゃると思いますが、本籍地は住所に比べて変更することが少ないのではないかと思います。

附票の例で示した春子さんが亡くなって、住所のつながりを追わなければならないとしましょう。

その場合、住民票の除票では東京都板橋区、東京都文京区、静岡市の3か所に申請しなければならず、その分時間もお金もかかります。

一方、戸籍の附票でしたら、春子さんは平成18年からずっとこの戸籍にいますので、この1通で住所の変遷が明らかになります。

②戸籍の附票のほうが保管期間の影響を受けにくい

さらに、もう一つ、戸籍の附票のほうが良い理由があります。

住民票の除票や戸籍の除附票(その戸籍に入っている人が誰もいない戸籍の附票)には、実は保管期間が定められています。もはや住民ではなくなった人の住民票や、戸籍に入っている人がいなくなった戸籍の附票を長い間保管しておくことは不適当、自治体にとって大きな負担になるということから、住民基本台帳法によって5年を過ぎたら廃棄してもよいとされていました。

そのため、春子さんの場合、令和7年の現在、板橋区と文京区で住民票の除票を取得しようとしてももはや取得できないのです。(ただし、自治体によっては5年を経過しても保管していることもあります。請求時に確認してみましょう。)

ところで、この保管期間、令和元年6月20日からものすごく伸びまして、150年になっています。これからは住民票の除票でも取得できなくなる心配はなさそうですね。

しかし残念ながら、令和元年6月20日以降の住民票の除票、戸籍の徐附票に適用されますため、すでに廃棄された住民票や戸籍の附票は復活しません。

廃棄されて取得できない場合は、自治体から廃棄証明書を発行してもらいましょう。

附票を使っても住所の変遷がわからないことも・・・

お亡くなりになった時期や本籍地がある自治体にもよりますので、一概には言えませんが、戦後に生まれてごく最近亡くなった方で、結婚後に不動産の所有権を取得している場合は、コンピューター化された現在の戸籍と現在の戸籍の1つ前の戸籍の附票が取得できれば、登記簿上の住所とつながることが多いような印象です。

また、戸籍の附票を取得する際は、登記名義人と亡くなった方が同一人物に間違いないことを示すため、「本籍地入り」で取得しましょう。

長らく相続登記を行っていない、登記名義人が住所も本籍も転々としていたといった場合は、かつての保管期間の壁に阻まれ、戸籍の附票でも住所のつながりが追えない事態になります。

安心してください、その場合には別な方法があります。

続きはまた。

戸籍などの取得についてご不明のことがありましたら、ぜひ私たちにご相談ください。